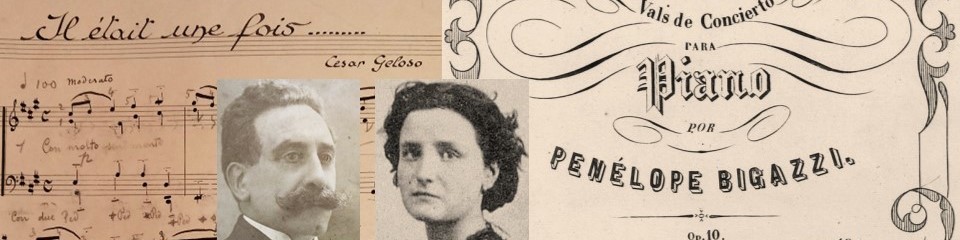

César Geloso

Pianiste et Compositeur (Bilbao, 1867 – Bournemouth, 1960)

« Je suis né à Bilbao (Espagne) naturalisé français en 1907. Officier de l'Instruction publique, j'ai été nommé Chevalier de la Légion d'honneur en 1907 sur la proposition de tous les membres de l'Institut (section musicale). Je suis marié et père de trois enfants.

Mes compositions musicales sont éditées chez Lemoine, Heugel, Enoch, Hamelle, Salabert.

J'ai débuté à Bordeaux aux concerts symphoniques du grand théâtre comme pianiste soliste à l'âge de 14 ans. Elève de Marmontel, professeur au conservatoire de Paris, j'ai 40 années de professorat pour le piano. J'ai fait de nombreuses tournées de concerts en France et à l'étranger. J'ai souvent joué aux concerts Lamoureux et Colonne en qualité de virtuose, notamment pour l'exécution de mon concerto pour piano et grand orchestre en 1900 chez Colonne.

J'ai fait partie du quatuor Geloso qui a donné des soirées d'art Salle des Agriculteurs pendant 7 ans. J'ai été engagé pendant 14 ans au cercle Volney et au cercle de la rue Boissy d'Anglas pour 4 séances par année. Je fais partie du jury du Conservatoire de Paris depuis 1900. [...] »

Ainsi se présente César Geloso en 1927, dans sa lettre de candidature au poste de directeur du conservatoire de Versailles.

Les origines

Sa ville de naissance étonne. Sa mère Pénélope est originaire de Toscane. Elle poursuit une brillante carrière de pianiste et s'est installée à Madrid où elle publie la plupart de ses compositions, avant ses dix-huit ans. Son père Francesco est sicilien. Réfugié politique à Madrid, artiste peintre au service de photographes tels Eusebio Juliá et Jean Laurent, Francesco colorise notamment un portrait de Sa Majesté la reine Isabel II. En 1867, il travaille pour une saison à Bilbao où naît le fils cadet Cesare. L'année suivante alors que la reine abdique avant de s'exiler en France, la famille Geloso quitte l'Espagne pour s'établir à Bordeaux.

Les deux frères sont très jeunes à leur arrivée en France. César n'a qu'un an, et son frère Albert est âgé de cinq ans. Tous deux baignent dans la musique, bercés par le piano de Penelope. Le public bordelais est rapidement conquis par la jeune femme. Francesco traite de sujets musicaux, et remporte un « légitime succès à travers ses portraits de Mozart, Beethoven et autres grands compositeurs. »

Albert entre à l'école gratuite de musique de la Société de Sainte-Cécile de Bordeaux. Il impressionne dès son plus jeune âge, accompagné par Pénélope ou par des orchestres. Au Grand Théâtre, il interprète à l'âge de treize ans le concerto pour violon de Mendelssohn. La même année, l'école d'Albert recrute Pénélope comme professeur de piano dans le cours supérieur.

César a quatre ans de moins et, s'il a débuté également le violon, c'est vers le piano qu'il s'est tourné définitivement. Il ne suit que les cours de solfège dans l'école de musique, disposant du meilleur enseignement pianistique qui soit chez lui. On reconnaît déjà en lui des dons artistiques évidents.

Le Conservatoire de Paris

Le Conservatoire de Paris reste cependant un passage obligé pour les deux frères, qui l'un après l'autre doivent quitter leurs parents restés à Bordeaux. Le redouté concours final devient une épreuve mémorable pour chacun d'eux. Albert, bien que soulevant l'enthousiasme unanime et les triomphes réguliers de ses publics, est très jeune et doit retenter le concours pendant quatre années consécutives avant d'obtenir le précieux sésame du 1er prix de violon à l'unanimité. Pour César, en dépit de la sympathie et des protestations du public envers le jury, ce sera encore plus dur car ses épreuves de déchiffrage sont insatisfaisantes et après trois tentatives, il n'obtient pas la récompense maximale. Qu'à cela ne tienne : avec ou sans premier prix, leur carrière est déjà lancée.

Carrière de concertiste

Les deux frères sont des musiciens partenaires. Ils se produisent à de nombreuses reprises à Bordeaux, leur ville de cœur (notamment salle Franklin et au Grand Théâtre, avec leur mère puis en solo et en duo). Ils partent en tournée ensemble dès 1888 à Monte-Carlo, Marseille, Toulon. Outre leur virtuosité, leur jeu fascine par leur force d'expression et la passion dont tous les commentateurs s'emparent. Leur partition favorite en duo deviendra au fil des années la Sonate de Franck, entendue « avec une religieuse joie dans une salle extraordinaire à voir ! » Le public les adore et réclame avec enthousiasme de bisser leurs morceaux. Albert associe César aux musiciens de son quatuor à cordes, dans une géométrie variable toujours heureuse. Ils partagent ainsi la scène dans des quatuors pour cordes et piano de Schumann, Fauré et Saint-Saëns, dans les quintettes de Brahms, La Truite de Schubert et leur quintette fétiche de Franck (joué ensemble notamment à Londres en 1914), ou dans le septuor de Saint-Saëns. Albert fait par ailleurs connaître les œuvres de son frère à chaque occasion.

Le concert (Geloso et ses amis) par Georges Lacombe (collection particulière)

César devient rapidement « l'un des pianistes les plus en vedette à Paris, où il s'est fait connaître d'abord, et a acquis la célébrité ensuite, aux concerts Lamoureux et Colonne. [...] Il tire de son instrument des sons merveilleux, il possède un doigté d'une légèreté incomparable. [...] Il est aussi compositeur et ses œuvres sont empreintes d'une rare originalité. »

Photo de César figurant dans l'annuaire des artistes de 1899

César amuse par sa timidité : « Sous les applaudissements chaleureux, l'auteur, éperdu, semblait vouloir se faire tout petit, et son œil inquiet cherchait une issue par où l'on pût disparaître, furtivement et brusquement. Cet homme, trop timide devant le succès, était cependant un grand artiste, accoutumé depuis longtemps au vertige des "rappels" et des ovations. Je ne l'avais pas vu moins effaré, en 1901, quand, après l'exécution de son fameux Concerto, accompagné par l'orchestre Colonne, et lors de son inoubliable audition au Cristal-Palace, on le vit se soustraire, en confusion, à l'emballement des mélomanes de Paris et de Londres. Car César Geloso, compositeur, autant que virtuose, constitue un phénomène effarant : un musicien modeste ! Tous les succès de carrière échurent légitimement à cet artiste inspiré, qui est aussi un travailleur infatigable. »

Autographe de César du Concerto pour piano, faisant partie de la collection d'autographes réunie par Charles Malherbe à la Bibliothèque de l'Opéra pour y être exposée (bibliothèque de l'opéra)

Saint-Saëns et la Légion d'Honneur

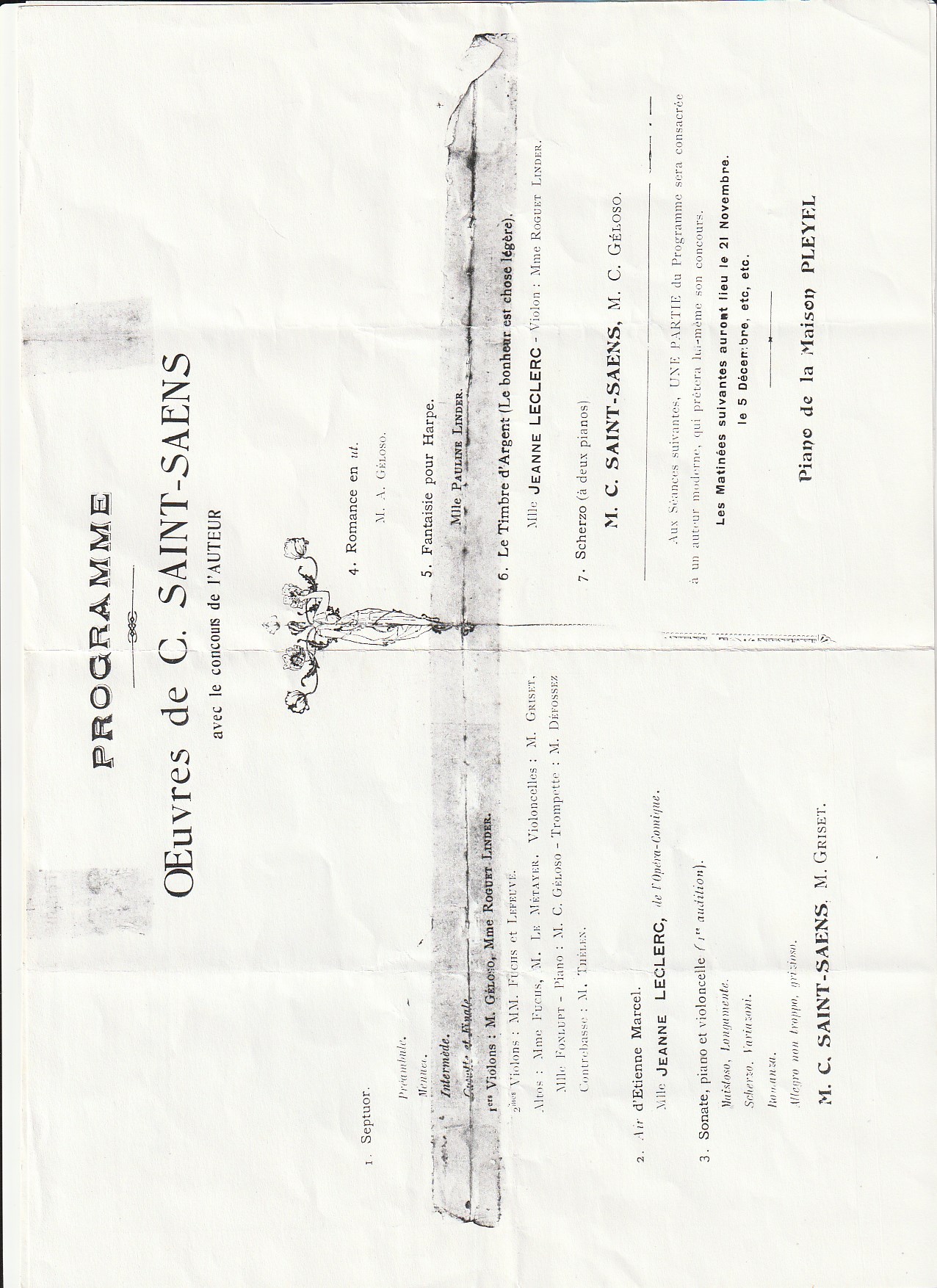

Au tournant du siècle, le piano-double de la marque Pleyel (comprenant deux claviers face à face dans la même caisse) est à la mode. Le 7 novembre 1905, César a l'occasion de jouer avec Camille Saint-Saëns son Scherzo pour deux pianos, dont il conserve précieusement le programme signé par le maître. Ce dernier appuie, deux ans après, la proposition de l'Académie des Beaux-Arts pour la nomination de César : en tant que « compositeur de musique », il est nommé chevalier de la Légion d'Honneur en 1907. Sous cette même dénomination il est naturalisé quelques temps après son frère, « par sympathie pour la France. » La France le leur rend bien. Certes, ils sont d'origine italienne mais n'y ont jamais vécu ; ils sont nés en Espagne, mais ils ont grandi en France. César, « apprécié et fêté en France depuis 15 ans, considéré par nos artistes nationaux comme un des leurs », suscite toute sa vie une sympathie unanime, tout comme Albert.

Programme de concert du 7 novembre 1905 où César joue avec Camille-Saint-Saëns (collection particulière)

Saint-Saëns connaît bien les deux couples Geloso. Il adresse en 1910 une savoureuse dédicace à Gabrielle Geloso, l'épouse d'Albert : il écrit sur une courte portée quelques notes dissonantes, sous-titrées « pour me mettre à la mode, 1ère mesure d'une symphonie que je n'écrirai pas ».

Les deux frères fréquentent également Gabriel Fauré, autre grand compositeur. Fauré, qui est pianiste, joue avec le quatuor d'Albert. César fait partie de plusieurs jurys de concours au Conservatoire National, sous la présidence du maître.

L'enseignement

César consacre beaucoup de temps à l'enseignement. Les cours ont lieu chez lui dans son salon, sauf l'été où il propose ses cours dans sa résidence secondaire meusienne. Afin que ses élèves puissent se produire devant un public, il organise des auditions chez lui, qui regroupent les plus jeunes ou bien les plus avancés. « Ce fut une toute charmante et intime fête d'art, qui fait honneur tant au mérite des jeunes pianistes, qu'à l'exceptionnel talent de leur maître Cesare Geloso. »

La classe de piano de César Geloso, vers 1908. Au fond à gauche, on aperçoit messieurs Camille Chevillard et Gustave Lyon, ses amis personnels.

Vie familiale

César a épousé Jeanne Granges, artiste peintre et professeur de dessin. « La charmante Mme Geloso, peintresse de talent, officier d'académie depuis ce matin, recevait ses hôtes avec une bonne grâce exquise. » Jeanne expose au Grand Palais des Champs-Élysées à plusieurs reprises, où l'on apprécie sa sensibilité. Elle succombe hélas à la tuberculose en 1911, quand leur fils Jean n'a que huit ans.

Tableau de Jeanne Geloso, La liseuse, Huile sur toile, 1907

César épouse en secondes noces l'une de ses anciennes élèves, la pianiste anglaise Dorothy Dorning. Ses témoins sont les fidèles Albert, et Gustave Lyon, directeur de la Maison de pianos Pleyel. Quelques mois après, César rentre précipitamment d'une tournée en Angleterre qu'Albert poursuivra avec un autre pianiste, pour ne pas manquer la naissance d'André le 11 février 1914 à Paris. Il sera baptisé à Montblainville dans la Meuse, où les Geloso possèdent leur résidence secondaire. En compagnie de Pénélope, les familles des deux frères y passent leurs étés.

Toute la famille devant l'entrée du « château de la Forge », en 1913 ou 1914 : on y reconnaît Albert avec son chien, Penelope assise au centre et, tout à droite, César et Dorothy (collection particulière)

Au fil des années, César se détache peu à peu de l'enseignement, conservant seulement quelques élèves qu'il choisit. Christian Dior est l'un d'eux. Bien plus tard, quatre mois avant sa disparition, ce dernier l'en remerciera encore : « Je vous envoie mon plus chaud, plus fidèle et plus reconnaissant souvenir pour tout ce que vous avez apporté à ma jeunesse. Bien affectueusement, votre Christian Dior » (télégramme du 25 juin 1957 conservé par la famille).

Après la guerre

La disparition de son frère violoniste en 1916 met un terme à sa carrière de pianiste. Après quelques années douloureuses d'interruption, César se remet à composer. Une série d'œuvres voit le jour aux éditions Salabert dans les années 1923-1927, lumineuses et transformées dans leur langage. Les hommages au passé -- Menuets, suite de danses anciennes, poème symphonique Versailles sous Louis XIV -- se colorent d'harmonies et d'échelles de notes plus audacieuses.

Directeur du Conservatoire de Versailles

Nommé directeur du Conservatoire de Versailles en 1927, César y annonce la création d'un orchestre symphonique : « Il faut que nos élèves acquièrent un goût personnel, un sentiment vivant de la beauté par la fréquentation des chefs-d'œuvre de l'orchestre. » La famille Geloso vit dans un charmant hôtel particulier à Versailles. César collectionne les œuvres d'art. S'il se passionnait autrefois pour la photographie, il s'est désormais tourné vers la T.S.F. à laquelle il consacre une pièce entière, dotée des derniers perfectionnements pour une émission d'une pureté irréprochable. Il ne compose plus, mais son œuvre est régulièrement interprétée en direct sur Radio-Paris, notamment son Scherzo espagnol, Interlude ou Versailles sous Louis XIV.

Le 6 avril 1930 a lieu une grande audition de musique de chambre qui met en avant les premiers prix de conservatoire. Malgré le succès qu'elle remporte, la musique de chambre reste un sujet difficile pour le directeur, qui a parfois du mal à convaincre de la nécessité de suivre les cours d'ensemble. Pour lui qui lui a voué une grande part de sa carrière de pianiste, en sonate, trio, quatuor ou quintette avec piano, c'est un crève-cœur. L'amertume de devoir se battre auprès de certaines familles pour la défendre, aura raison de sa ténacité.

Usé par cette résistance, il envoie sa lettre de démission fin 1930. « Son caractère emporté de sicilien et son sens de l'honneur ne l'aident pas à supporter en silence les passe-droits de certains élèves dont les familles "descendaient" du Roi Soleil et qui exigeaient de la municipalité les "privilèges" dus à leur rang. » La municipalité fera tout pour le faire revenir sur sa décision.

Fin de vie

En 1932, il est frappé par la mort prématurée de son fils aîné Jean, brillant chimiste disciple de Marie Curie. Il doit ensuite subir la saisie immobilière du Château de la Forge (Meuse), sa résidence d'été, dont Jean était héritier. Sauf quelques jurys épisodiques, il se retire complètement de la vie publique. Il poursuit sa retraite près de Deauville avant de mettre le cap sur Bournemouth en Angleterre, où il décède en 1960.

César et Dorothy Geloso (collection particulière)

Descendants

Parmi les enfants de César, si André, horticulteur, et sa sœur Marcelle n'ont pas eu de descendants, l'aîné Jean Geloso a ouvert la voie à une lignée de scientifiques. Lui-même, brillant chimiste à l'Institut de biologie, a publié pendant sa courte carrière des découvertes sur l'oxydo-réduction qui ont fait autorité. Jean a eu un fils Jean-Pierre, enseignant-chercheur reconnu en physiologie fœtale.

Pour ce qui concerne Albert, son fils Max, chimiste qui travaillait comme Jean sur l'oxydo-réduction, n'a pas eu d'enfants ; sa soeur Violette avait été élève de César, avant de se tourner vers le chant. Elle interprétait, en mélodiste merveilleuse, Poulenc, Chausson, Duparc, et on l'acclamait dans le délicieux rôle de Gretel dans Hans et Gretel en 1922. La petite-fille Claude, contralto, garda le nom d'artiste Géloso. Elle épousa le fils d'une élève d'Albert, Christian Wagner, célèbre saxophoniste partenaire de Django Reinhardt. Leurs deux fils ont fait partie des Chanteurs de Paris.

Partitions éditées

- 1886 – Intermède, Editions Lacombe, À mademoiselle Alice Frankel

- 1886 – Gavotte, Editions Lacombe, À ma mère

- Romance sans paroles (N°1) op.3, Paris, J. Hamelle, éditeur, « À Monsieur André Baour. Souvenir reconnaissant »

- 3ème Gavotte dans le style ancien op.8, Paris, Albert Poulin Éditeur, « Hommage respectueux à mon cher Maître Marmontel »

- Canzonetta op.9, Paul Dupont Grav. Imp., « à Monsieur René Billote »

- 1889 – Romance sans paroles, Lemoine & Fils Éditeurs

- 1892 – Chanson d'Avril opus 4, Ravayre-Raver (Bordeaux) & Albert Poulin Éditeur (Paris), « à mon ami Antonin Marmontel »

- 1892 – Scherzando opus 5, « à Son Altesse la princesse Louis de Bourbon »

- 1894 – Valse Caprice, Paul Dupont Éditeur (*Cesare à l'intérieur, César sur la couverture*)

- 1896 – Ungaria, deux suites dans le style hongrois pour violon et piano : 1ère suite opus 12 « À Albert Geloso » ; 2ème suite opus 13

- 1899 – Dans la nuit, poésie de Georges Enoch, Paris, Enoch & Cie Éditeurs, N°1 en Sol pour ténor ou soprano, N°2 en Mi pour baryton ou mezzo-soprano, « À ma belle-sœur Gabrielle Geloso »

- 1899 – Chanson des oiseaux, Paris, Enoch & Cie, texte de C. Fasileau « À Mademoiselle Anna Issaverdens »

- 1899 – Habanera pour violon et piano op.15, Paris, Enoch

- 1899 – Caprice slave pour violon et piano / violon et orchestre, Paris, Enoch & Cie, « À Eugène Ysaÿe »

- 1901 – Berceuse pour violon et piano, Paris H. Lemoine (jouée déjà en 1894), « À mon ami Jacques Thibaud »

- 1901 – Sérénade espagnole pour violon et piano, Henry Lemoine & Cie, « À mon ami Jacques Thibaud »

- 1902 – Danse espagnole pour violon avec accompagnement de piano, Henry Lemoine, « À mon ami Baillon »

- 1912 – Scherzo espagnol, Album Musica n°112, Publications Pierre Lafitte

- 1926 – Le concert moderne, collection d'œuvres nouvelles pour piano, éditions Salabert :

- n°32 (dépôt 1925) – Interlude, trio pour violon, violoncelle et piano (contrebasse ad libitum)

- n°11 (dépôt 30 mars) – Soliloque, « Ce morceau doit être joué avec la plus grande fantaisie », « À mon ami STAUB, professeur au Conservatoire de Musique et de Déclamation »

- n°12 (dépôt 30 mars) – Scherzo opus 33 « jeune chat jouant à la pelote », « À Madame G. Alem-Chéné, professeur au Conservatoire de Musique et de Déclamation »

- n°13 (dépôt 30 mars) – Menuet Pastoral op.35, « À Max MAYER »

- n°15 (dépôt 30 mars) – Menuet op.29, « À mon très cher ami Paul BLANCAN »

- n°5 (dépôt 2 juin) – Suite dans le style ancien pour violoncelle et piano en quatre parties, « À mon très cher ami Louis RUYSSEN »

- n°14 (dépôt 2 juin) – Gavotte Champêtre, « À Marcelle CORDRIE » (également orchestrée)

- Versailles sous Louis XIV, poème symphonique, éditions Francis Salabert. Les salons de fêtes du Palais, rayonnants de splendeur, sont animés d'une vie féerique par les Dames de la Cour et les Courtisans qui s'empressent autour du Roi-Soleil ; que de grâce, de majesté, de révérences parmi les frémissements soyeux et les dentelles ! La Cour se disperse sous les charmilles du parc, où s'égaient les frais gazouillis des oiseaux, où sanglotent amoureusement les jets d'eau. Une idylle s'ébauche dans les bosquets en fleurs. Deux voix unies chantent, au loin, les ivresses éternelles du cœur humain. Puis la Cour achève sa journée dans les tourbillons d'une fête nocturne.

- 1927 – Interlude pour orchestre symphonique, Éditions Salabert

Manuscrits

- Naïveté (non daté) sans dédicace, probablement composée pour une épreuve de lecture à vue.

- Obsession (non daté) sans dédicace, probablement composée pour une épreuve de lecture à vue.

- Il était une fois (déposé à la société des auteurs compositeurs en juillet 1924), dédié à Mrs Peel (s ?)

- Toccata (manuscrit déposé à la société des auteurs compositeurs en août 1924) sans dédicace

- Sea breezes (brises de mer), Valse, trio pour violon, violoncelle et piano

- Le matin, pour deux pianos

- Au loin… déposé à la société des auteurs compositeurs en juillet 1924

- Danse espagnole, pour violon avec accompagnement de piano, arrangé à 2 pianos par l'auteur manuscrit

- Versailles, version pour piano seul

- Six mélodies sur des poèmes de Rollinat (cycle sans nom) :

- Douleur muette

- De la même à la même*

- Le convoi funèbre*

- Violette

- Les Yeux morts

- Le Moulin

Partitions figurant dans le catalogue des déclarations d'époque à la Sacem, jamais retrouvées

- Deux Mélodies éditées par Chappels

- Au pied de la Croix, mélodie

- Concerto pour piano et orchestre* (1900)

- Ballade pour piano opus 26

- Barcarolle pour piano, violon et violoncelle

- Guitare, pour piano

- Légende polonaise pour piano opus 28

- Novelette pour violoncelle et piano opus 31

- Poème pour violon et piano

- Concert Stück pour piano et orchestre

- Concert slave pour violon, piano et orchestre

Autres partitions mentionnées dans la presse ou dans les archives familiales, non retrouvées :

- Méditation, pour violoncelle et piano, jouée pour le mariage d'Albert

- A la manière de… sur le thème de Au clair de la lune : adagio, fox-trot, Schumann, Debussy, Grieg, Brahms, Chopin, Scarlatti, Albinoni, Liszt (manuscrit confié à Christophe Vautier pour le Conservatoire de Versailles, le 12 janvier 2003)

- Improvisation inédite pour violon, créée par René Hardy le 21 avril 1929 à Versailles

- Aria pour violon, interprétée à Versailles le 13 mai 1930

- Sérénade, au programme de la TSF fin février 1936

- Deux airs tziganes pour violon et piano joués le 20 déc 1895 à Versailles

- Caprice hongrois pour violon et piano joué en 1908 à Charleville